相机成像原理

1 成像原理

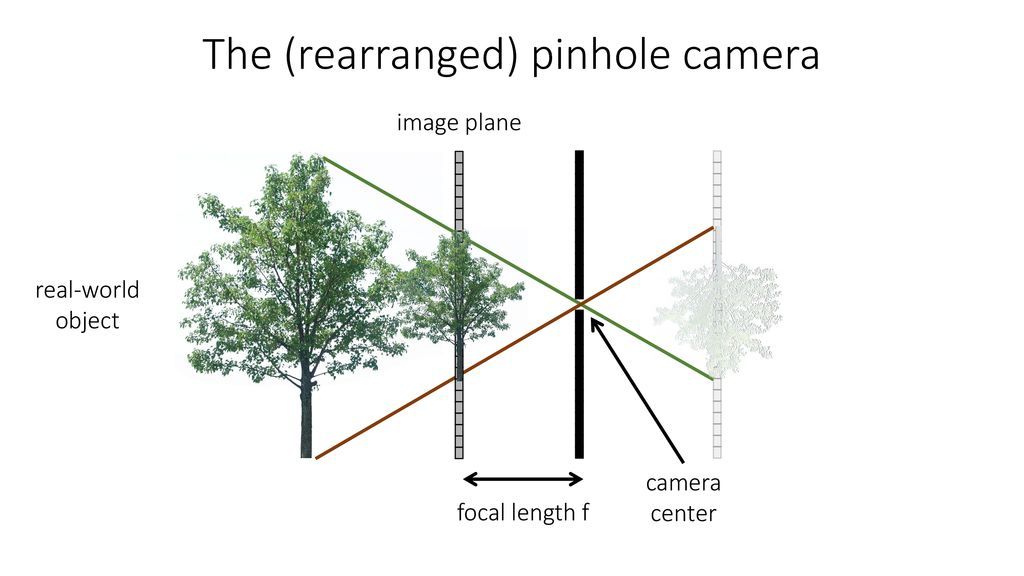

成像分为两种,一种是没有凸透镜也就是小孔成像,另外一种是靠凸透镜成像

1.1 小孔成像

1.1.1 原理解释:

- 光的直线传播:光从物体的每个点发出,沿着直线传播。因为小孔很小,仅允许非常细的光线通过,因此只有从物体上特定点发出的光线能穿过小孔,到达盒子内的某一特定点。

- 倒立成像:由于光线的直线传播特性,物体顶部的光线通过小孔后会落在屏幕的底部,而物体底部的光线会落在屏幕的顶部。这样,屏幕上就形成了物体的倒立像。

- 像的清晰度:小孔越小,成像越清晰,但亮度会降低;如果小孔太大,成像会变得模糊,因为多个光线可以从不同方向通过小孔到达同一点。

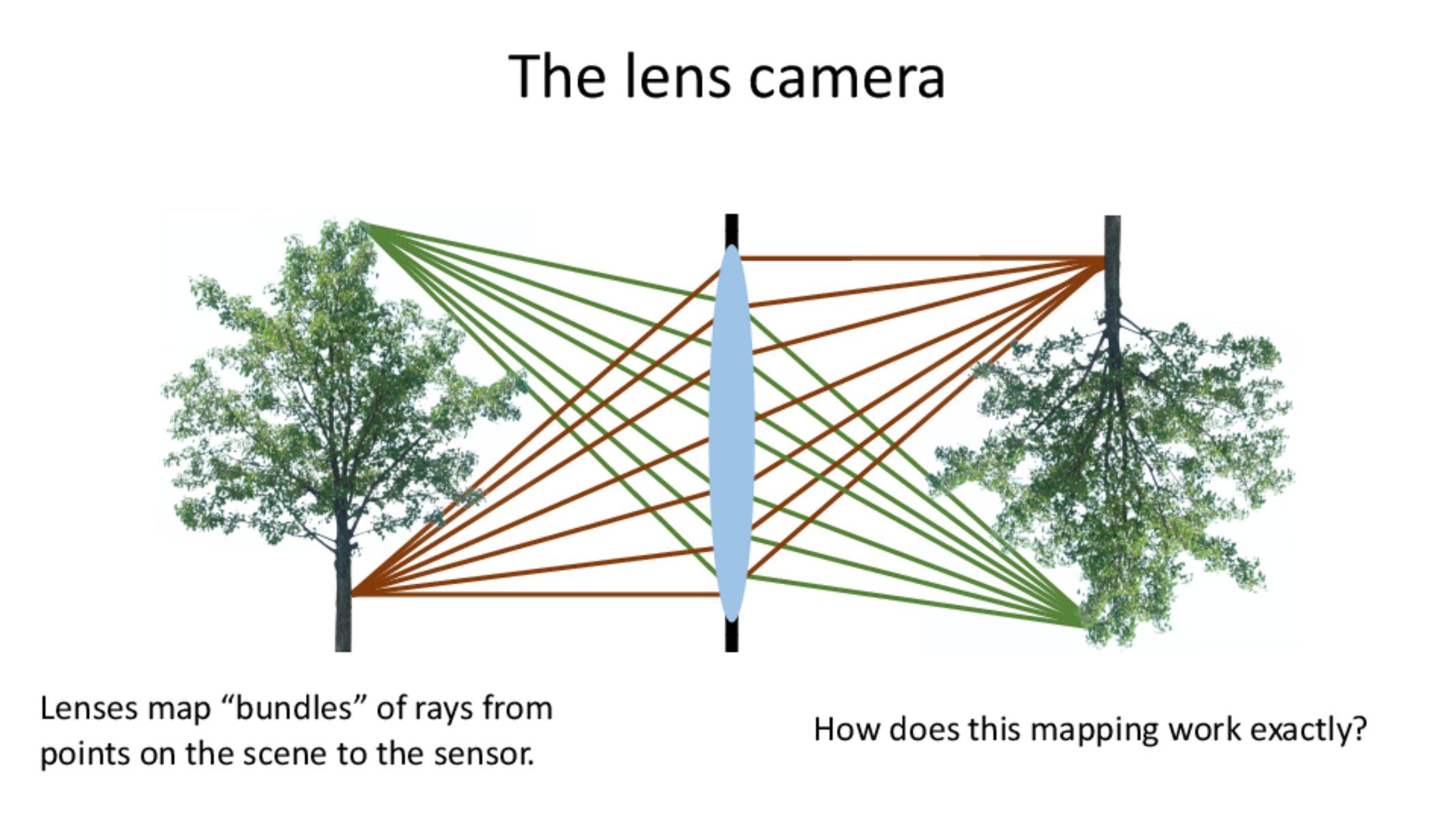

1.2 凸透镜成像

在相机中透镜充当了小孔的作用:

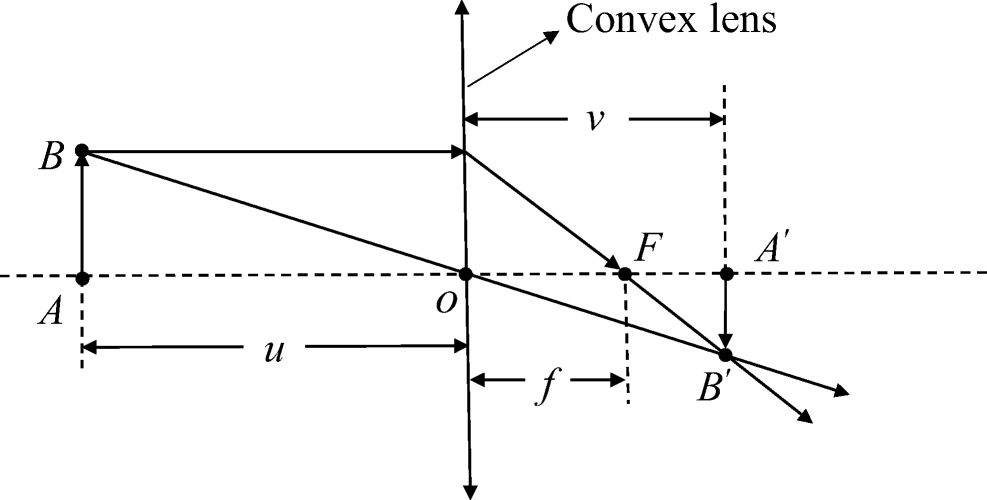

物体到透镜光心的距离称为物距,而物体经透镜所成的像到透镜光心的距离称为像距。则凸透镜与凹透镜的成像满足以下公式:$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$。其中$u$为物距,$v$为像距,$f$为焦距。

| 物距(u) | 像距(v) | 正倒 | 大小 | 虚实 | 应用 | 特点 | 物像位置关系 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| u > 2f | f < v < 2f | 倒立 | 缩小 | 实像 | 摄像机 | - | 物像异侧 |

| u = 2f | v = 2f | 倒立 | 等大 | 实像 | 测焦距,相机微距 | 成像大小的分界点 | 物像异侧 |

| f < u < 2f | v > 2f | 倒立 | 放大 | 实像 | 幻灯机、电影放映机、投影仪 | - | 物像异侧 |

| u = f | - | - | - | 不成像 | 强光聚焦手电筒、制作平行光线 | 成像虚实的分界点 | - |

| u < f | v > u | 正立 | 放大 | 虚像 | 放大镜 | 虚像在物体同侧虚像在物体之后 | 物像同侧 |

这些属于物理初中知识,有兴趣的可以去在线演示网站玩一玩。射线光学模拟、几何光学。

2 镜头参数

2.1 焦距

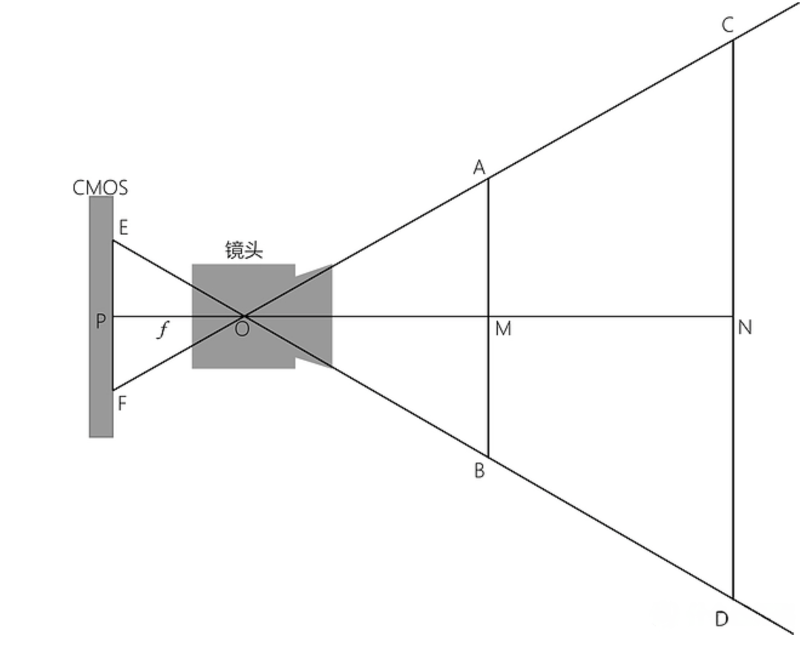

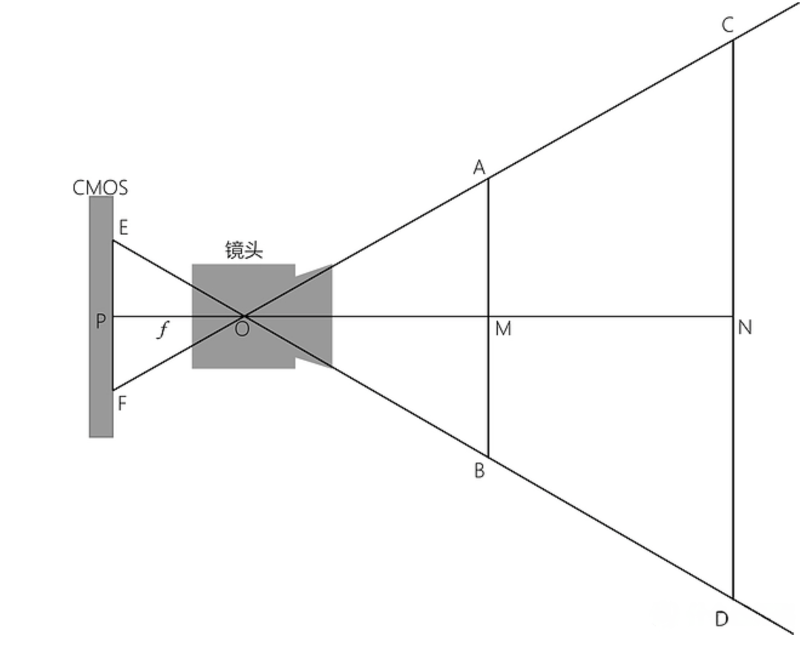

图中O点是镜头的光心,角AOB就是镜头的视角。根据三角形相似的原理:

$\frac{AB}{OM} = \frac{CD}{ON} = \frac{EF}{OP}$

OM和ON称为物距,也就是拍摄物到镜头光心的距离,一般用字母$u$表示。 OP称为像距,也就是成像平面到光心的距离,一般用$v$表示。

$\frac{AB}{u1} = \frac{CD}{u2} = \frac{EF}{v}$

回到公式$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$。在相机镜头的通常情况下,因为拍摄距离通常都是几米以上,而镜头焦距和像距的很小(以毫米计),所以物距$u$(也就是拍摄距离)通常比像距$v$和焦距$f$大得多,因此在上述公式中$\frac{1}{u}$可以忽略不计,近似得到$\frac{1}{v} = \frac{1}{f}$。

两边取倒数即$f = v$,也就是像距近似等于镜头焦距(在微距镜头的情况除外)。即

这时候$\frac{AB}{u1} = \frac{CD}{u2} = \frac{EF}{f}$ 。

这时候我们假设$u1 = AB,u2 = CD$。也就是拍摄物体的长度等于拍摄距离,最终的到

$\frac{EF}{f}= 1,EF = f$。

这就意味着:当你使用焦距为f的镜头拍摄一个和你的距离等于其自身长度的物体时,在相机内得到的成像的长度就等于焦距f。

假设你用一个35 mm的镜头,拍一个身高1.8米的模特,而这个模特站的位置 距离你恰好也是1.8米,那么这个模特在相机的CMOS上得到的成像高度是35 mm。

如果你拍一棵距离你5米,高度也是5米的树,那么这棵树的成像高度也是35 mm。如果你换了一支50 mm的镜头来拍,那么这两种情况下成像的 高度就全部等于50 mm。

如果你用的是一台全画幅相机比如佳能的无敌兔之类的,它的CMOS的大小是36×24mm,那也就意味着如果你用35 mm的镜头拍一个x米之外宽度也是x米的东西,那么这个东西在照片上的宽度正好是35 mm,也就是占满整个画面。

反过来说,35 mm的镜头在全画幅上,拍到的场景宽度永远等于你的拍摄距离。那么50 mm的镜头拍到的场景范围大约是拍摄距离的0.7倍,16 mm的超广角拍到的范围大概是拍摄距离的2倍多一点。

用35 mm的镜头最能培养镜头感。

2.2 放大倍率

对焦距离等于PM,而不是OM

最近对焦就是这个镜头最近可以对着多远的东西对焦,再近就没法合焦了。

放大倍率就是像的大小和物的大小的比值,也就是CD/EF或者AB/EF。

最大放大倍率也就是当物体位于最近对焦距离的时候,它的成像大小和它自身大小的比值。

严格地说,只有最大放大倍率大于等于1:1的镜头,才能称得上是微距镜头。一般放大倍率在1:4以上的都可以宣称带有微距功能,拍拍花草神马的也基本够用,但解析度和真正的微距头比起来还是有比较明显的差距的。

微距镜头当达到1:1的放大倍率时,拍摄距离是多近?

结论:当微距镜头的放大倍率为1:1的情况下,此时的对焦距离等于镜头焦距的4倍

$\frac{AB}{u} = \frac{EF}{v}$

1:1时,$AB=EF$,即$u=v$

代入公式$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$

可得$u = v = 2f$

所以对焦距离$MP = u+v = 4f$

因此,50 mm的微距镜头,最近对焦距 离一般是20 cm左右,而100 mm的微距镜头,最近对焦距离一般是40 cm左右。为什么要说左右呢?因为镜头并不是简单的一片凸透镜,所以其光学性 质和单一的透镜并不完全一样。

因此当拍摄距离越来越近时,从一开始$\frac{1}{u}$忽略不计,随着u的不断变小,v会不断地变大,直到u缩短到2f的时候,v增加到2f(放大倍率1:1的情况)。因此像距v事实上是在f到2f之间变化。

v的变化就是靠移动镜头的光心O来调整。

3 传感器参数

3.1 传感器类型

| 传感器类型 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|

| CCD (电荷耦合器件) | - 高图像质量,低噪点。 - 适合低光环境,动态范围广。 - 色彩表现良好。 |

- 功耗高,设备发热量大。 - 价格昂贵,制造成本高。 - 读取速度较慢。 |

| CMOS (互补金属氧化物半导体) | - 低功耗,读取速度快。 - 生产成本低,价格相对便宜。 - 集成度高,具备更多功能(如自动对焦)。 |

- 噪点较高,尤其是在高感光度时。 - 动态范围和低光表现较弱。 |

| 背照式CMOS (BSI CMOS) | - 改善了传统CMOS的低光性能,噪点减少。 - 提高了光线捕捉效率,画质更好。 |

- 成本较高,尤其是早期版本。 - 相比传统CMOS,复杂性增加。 |

| 堆栈式CMOS (Stacked CMOS) | - 速度更快,适合高速连拍和4K视频录制。 - 读取速度快,减少滚动快门效应。 |

- 制造工艺复杂,成本较高。 - 高速性能会导致功耗增加。 |

| 有机传感器 | - 高灵敏度,色彩表现优越。 - 动态范围非常广,细节表现出色。 |

- 仍在研发阶段,商用化较少。 - 成本高,技术成熟度有限。 |

| Foveon X3 传感器 | - 无需拜耳滤色器,原生色彩表现好。 - 每个像素捕捉全部三原色,分辨率高。 |

- 高感光度下噪点较多。 - 读取速度较慢,视频性能一般。 - 受众较小,兼容性问题多。 |

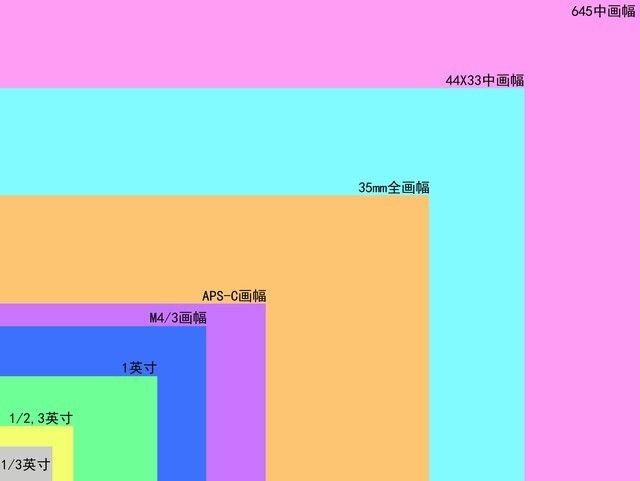

3.2 cmos尺寸

| 画幅类型 | 传感器尺寸 | 备注 |

|---|---|---|

| 全画幅 (Full Frame) | 36mm x 24mm | 与传统35mm胶片相同,视角宽广。 |

| APS-C | 22.3mm x 14.9mm(佳能) | 焦距乘以1.6x的裁剪因子。 |

| MFT (Micro Four Thirds) 4/3画幅 | 17.3mm x 13mm | 焦距乘以2x的裁剪因子。 |

| 中画幅 (Medium Format) | 44mm x 33mm(常见尺寸) | 比全画幅更大,实际尺寸因厂商和型号而异。 |

| 1英寸 (1-inch) | 13.2mm x 8.8mm | 常见于高端便携相机,焦距乘以2.7x的裁剪因子。 |

| 2/3英寸 | 8.8mm x 6.6mm | 常用于高级紧凑型相机。 |

| 1/2.3英寸 | 6.17mm x 4.55mm | 常见于智能手机和普通数码相机。 |

| 1/3英寸 | 4.8mm x 3.6mm | 常用于入门级数码相机和部分智能手机。 |

|

| 画幅类型 | 适用场景 | 特点 |

|---|---|---|

| 全画幅 (Full Frame) | - 专业摄影:人像摄影、风光摄影、婚礼摄影 - 低光拍摄:夜景摄影、星空摄影 - 高动态范围要求的场景 |

- 高图像质量和低噪点 - 浅景深,背景虚化效果好 - 较高的感光度表现,适合弱光环境 - 设备较大较重,价格较高 |

| APS-C | - 旅行摄影 - 体育摄影 - 日常拍摄和街头摄影 |

- 兼顾图像质量和便携性 - 焦距等效值较大,适合远摄 - 相对全画幅,景深较深 - 设备轻便,价格适中 |

| MFT (Micro Four Thirds) | - 旅行摄影 - 视频拍摄 - 街头摄影、纪实摄影 |

- 设备小巧轻便,便于携带 - 焦距乘以2倍,远摄能力强 - 景深较深,适合风景摄影 - 低光表现一般 |

| 中画幅 (Medium Format) | - 商业摄影:时尚摄影、广告摄影、产品摄影 - 艺术摄影 |

- 极高的图像质量和动态范围 - 浅景深,背景虚化效果极为显著 - 适合打印大尺寸作品 - 设备笨重,价格昂贵 |

总结

- 全画幅 提供最佳的平衡,适合多种专业用途。

- APS-C 兼顾性能和价格,适合大部分摄影爱好者。

- MFT 强调便携性和景深控制,适合旅行和视频拍摄。

- 中画幅 追求极致画质,适合商业和高端摄影领域。